2025.12.03

結婚式までに歯並びも美しくしたい方へ──1年でここまで変わる...

「うちの子、口をぽかんと開けていることが多い」

「発音が少し気になる」「歯並びがガタガタしてきた気がする」

──そんな小さな変化の裏に、“舌の位置”が関係しているかもしれません。

舌が本来より下がった位置にある「低位舌(ていいぜつ)」は、

口呼吸や姿勢のくずれ、歯並び・発音・集中力など、

子どもの成長にさまざまな影響を及ぼすことがわかっています。

見た目では気づきにくいものの、放っておくと噛み合わせや発音、

さらには顔立ちのバランスにも関わることがあるため、早めの気づきとケアが大切です。

本記事では、低位舌の基本的な仕組みから、

原因・影響・セルフチェック、

そして歯科医院での改善法(MFT=口腔筋機能療法など)までをわかりやすく解説します。

「もしかしてうちの子も?」と感じたときに、すぐに行動できる知識をお届けします。

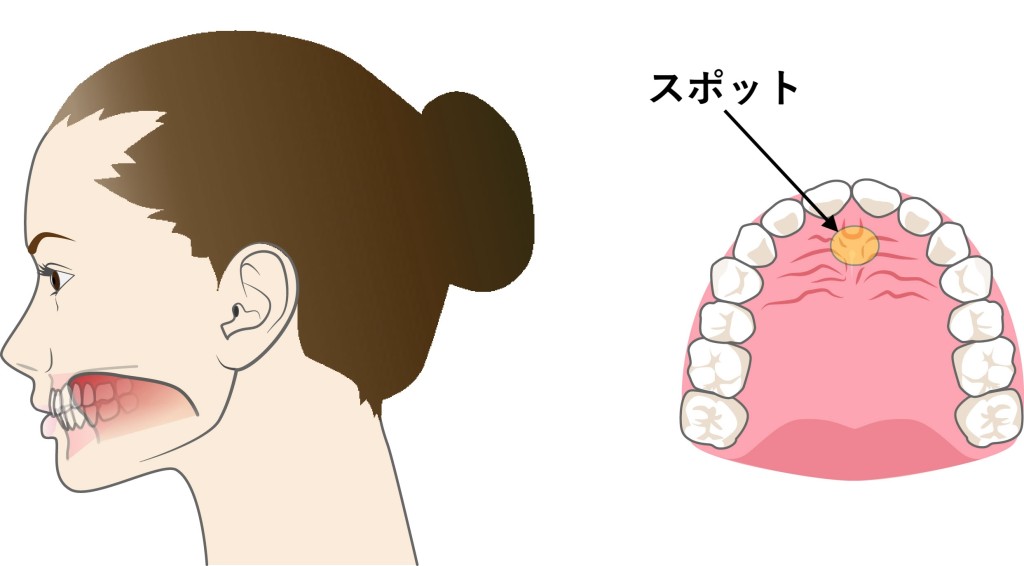

「低位舌(ていいぜつ)」とは、舌が本来あるべき位置よりも下がっている状態を指します。

一見、舌の位置が少し下がっているだけに思えるかもしれませんが、

実はこの“わずかなズレ”が、歯並び・噛み合わせ・発音・呼吸・姿勢など、

子どもの全身の発育に影響することがあります。

舌は安静時、上あごの前歯のすぐ後ろ(スポットと呼ばれる位置)に軽く触れ、

舌全体が上あごに密着しているのが理想的です。

しかし、低位舌では舌が下あご側に落ち込んでしまい、

口がぽかんと開いたり、口呼吸の癖がついたりします。

これが、あごの成長バランスや歯並びの形成に影響を与えるきっかけとなります。

ここでは、まず「舌の正しい位置」と「低位舌の状態」の違いを詳しく見ていきましょう。

舌は、実は「歯並びを支える土台」のような存在です。

正しい位置に舌があることで、歯やあごの成長がバランスよく進み、

発音や呼吸、飲み込みなどの基本的な機能もスムーズに行われます。

理想的な舌の位置は、口を閉じて力を抜いたときに、

舌先が上あごの前歯のすぐ後ろ(スポットと呼ばれる場所)に軽く触れ、

舌全体が上あごの内側にぴったり密着している状態です。

このとき、唇は自然に閉じ、鼻で呼吸しているのが正常な状態です。

一方、舌が下がっていると、上あごへの圧力が足りず、

あごの幅が狭くなったり、歯が前方や上下にずれたりする原因になります。

また、舌が正しい位置にないことで口呼吸が増え、

口の中が乾燥して虫歯や歯肉炎を招くこともあります。

お子さんが安静時に「舌先がどこにあるか」をチェックするだけでも、

低位舌のサインに気づけることがあります。

低位舌の子どもによく見られる特徴として、次のようなものがあります。

これらの特徴は一見“クセ”のように思えますが、

実際には舌や口周りの筋力バランスの乱れが関係しています。

成長期はあごや歯列の発達が盛んな時期。

この時期に正しい舌の位置を整えておくことで、

矯正治療がスムーズになり、将来の歯並び・呼吸・発音にも良い影響を与えます。

早い段階で気づき、舌の正しい位置を取り戻すトレーニングを行うことが、

歯並びや口呼吸の改善につながります。

低位舌は、生まれつきのものというよりも、

生活習慣や体の使い方のクセによって生じることが多いといわれています。

舌や口まわりの筋肉がうまく使えていなかったり、呼吸の仕方や姿勢が乱れていたりすることで、

舌が下がったまま安定してしまうのです。

たとえば、口呼吸の習慣や、やわらかい食べ物中心の食生活、

スマートフォンやタブレットを長時間使うときの前かがみ姿勢などは、

どれも舌や顔の筋肉バランスに影響を与えます。

その結果、舌が上あごにしっかりつかず、口を閉じにくい状態が慢性化してしまうのです。

ここからは、低位舌を引き起こす主な3つの原因 ―

「呼吸のクセ」「筋力低下」「姿勢の乱れ」について順に見ていきましょう。

低位舌のもっとも大きな原因のひとつが、「口呼吸」の習慣です。

本来、人は鼻で呼吸をすることで、空気を加湿・ろ過しながら体に取り入れます。

ところが、口で呼吸する癖がつくと、舌が常に下がった状態で気道を確保しようとするため、

次第に“低い位置で安定してしまう”のです。

口呼吸の子どもは、寝ているときに口が開いていたり、

日中でも口がぽかんと空いていたりすることが多く見られます。

その結果、唇や頬の筋肉が弱まり、歯並びのアーチを支える力が減ってしまいます。

さらに、口の中が乾燥しやすくなり、虫歯や歯肉炎のリスクも高まります。

鼻づまりやアレルギー性鼻炎が背景にある場合も多く、

呼吸の改善は耳鼻科との連携が重要なケースもあります。

低位舌のもうひとつの大きな原因は、舌や口のまわりの筋肉の筋力低下です。

舌は、あご・頬・唇の筋肉とバランスを取りながら、口を閉じたり、

飲み込んだり、発音したりしています。

ところが、現代の子どもたちは、やわらかい食事や噛む回数の少なさなどにより、

これらの筋肉が十分に発達していないことが多いのです。

たとえば、ハンバーグやパスタなど、あまり噛まずに飲み込める食事が多いと、

舌が上あごを押し上げる力が育たず、舌が自然と下の方に位置しやすくなります。

さらに、会話の量や発音練習の機会が少ないことも、舌筋力の低下を招く一因です。

このような状態では、飲み込みのたびに舌が前に出たり、唇に余分な力が入ったりして、

歯並びにも悪影響を与えます。

MFT(口腔筋機能療法)によって舌や頬、

唇をバランスよく使えるようにトレーニングし、舌が自然に正しい位置へ戻るようサポートが大切です。

意外に見落とされがちですが、姿勢の悪さも低位舌を引き起こす大きな要因です。

特に最近の子どもたちは、スマートフォンやタブレットを使う時間が長く、

頭を前に傾けた姿勢(いわゆる「スマホ首」)のまま過ごすことが増えています。

この前傾姿勢では、首やあごまわりの筋肉が常に引き下げられ、

舌も重力によって下方向に引っ張られやすくなります。

その結果、舌が上あごに密着できず、低位舌が慢性化してしまうのです。

さらに、姿勢が崩れると、呼吸にも影響します。猫背やうつむき姿勢では胸が圧迫され、

自然と口呼吸が増えやすくなります。

これは、舌の位置・呼吸・姿勢がすべて連動していることを示しています。

家庭では、勉強やスマホ使用時に背筋を伸ばし、

あごを引く姿勢を意識させることがポイントです。

舌の位置は「ただの口の中の問題」ではありません。

実は、舌の位置ひとつで、歯並び・発音・呼吸・睡眠・姿勢など、

子どもの成長に関わる多くの機能に影響を及ぼします。

低位舌の状態が続くと、歯やあごの成長バランスが崩れ、

歯列不正(出っ歯・受け口・開咬など)を引き起こすだけでなく、

発音の不明瞭さや集中力の低下、顔立ちの変化につながることもあります。

また、口呼吸の習慣が続くことで、口腔内が乾燥し、

虫歯や歯肉炎などのトラブルが起こりやすくなることも。

ここでは、低位舌が子どもの心身に与える具体的な影響を、4つの側面から詳しく見ていきましょう。

低位舌の最も代表的な影響が、歯並びや噛み合わせの乱れです。

舌は、上あごの内側から歯列を内側に支えるような役割を持っています。

しかし、舌が下がった位置にあると、上あごを押し上げる力が足りず、

歯が外側や前方へと動いてしまいやすくなります。

その結果、前歯が上下に開いて噛み合わない「開咬」や、

上の前歯が出てしまう「出っ歯(上顎前突)」、

逆に下のあごが前に出て見える「受け口(反対咬合)」などが起こりやすくなります。

さらに、舌で前歯を押すような癖(舌突出癖)があると、

矯正治療をしても歯が元の位置に戻りやすく、再発のリスクを高めます。

このため、歯科では単に歯並びを整えるだけでなく、

舌や口の筋肉のバランスを整える「MFT(口腔筋機能療法)」を組み合わせて、

正しい舌の位置を定着させる治療を行います。

低位舌は、発音や飲み込み(嚥下)にも大きく関わる問題です。

舌は言葉を発する際に音を作り出す重要な器官で、舌先や舌の中ほどを上あごに当てることで、

「サ行」「タ行」「ラ行」などの音を正しく出しています。

しかし、舌が常に下がった状態では上あごに届かず、発音が不明瞭になりやすくなります。

特に「さ」「た」「ら」などの音が“ぬるっと”したように聞こえる場合、

低位舌が関係していることがあります。

また、舌の筋力が弱いと、食べ物を口の中で上手にまとめて飲み込むことが難しくなります。

そのため、噛み切る・押しつぶす・飲み込むといった一連の動作がスムーズに行えず、

咀嚼・嚥下の機能が未発達のままになることも。

このような機能面の問題は、学校での発音や会話の自信にもつながるため、

早めのトレーニングが大切です。

低位舌は、日中だけでなく睡眠中の呼吸にも影響を与えます。

舌が下がったままだと、仰向けで寝たときに舌の根元(舌根)が喉の奥へ落ち込みやすく、

気道を狭めてしまうことがあります。

その結果、いびきが増えたり、睡眠が浅くなったりといったトラブルが起こりやすくなります。

子どもは本来、深い睡眠の中で成長ホルモンが分泌されます。

ところが、口呼吸やいびきによって睡眠の質が下がると、集中力の低下や朝の寝起きの悪さ、

日中の疲れやすさなど、学習や成長にも影響を及ぼすことがあります。

さらに、気道が狭い状態が続くと、体が呼吸をしやすくするために頭を前に出す姿勢になり、

猫背やストレートネックの原因にもなります。

このように、舌の位置は睡眠・呼吸・姿勢が連動する“体全体の問題”でもあるのです。

鼻呼吸を促すトレーニングや、舌の正しい位置を保つMFTを組み合わせ、

いびきや口呼吸の改善をサポートが重要です。

低位舌によって口が開いたままの時間が長くなると、口の中が乾燥しやすくなります。

唾液は本来、歯の表面を洗い流し、細菌の繁殖を抑える役割を果たしていますが、

口呼吸が続くと唾液の量が減り、虫歯や歯肉炎のリスクが高まります。

また、舌が下がることであごや首まわりの筋肉バランスが崩れ、姿勢が悪くなることもあります。

頭を前に出すような姿勢(ストレートネック)は、首・肩こりの原因になるだけでなく、

呼吸が浅くなり、集中力の低下や疲労感の蓄積にもつながります。

このように、低位舌は“口の中だけの問題”にとどまらず、

全身の姿勢やパフォーマンスにも影響を及ぼすのです。

お子さんが「いつも姿勢が悪い」「だるそう」「口を開けたまま集中できない」

などの様子が見られる場合、舌の位置や口呼吸の有無をチェックすることが大切です。

「うちの子、もしかして低位舌かも?」と思っても、見た目だけでは判断が難しいものです。

しかし、日常のちょっとした観察で気づけるサインがいくつもあります。

たとえば、口が常に開いている、寝ているときにいびきをかく、発音がはっきりしない

──こうした様子の裏には、舌の位置や口の使い方の問題が隠れているかもしれません。

歯科医院では、舌や口まわりの筋力、呼吸や嚥下のパターン、

噛み合わせの状態などを丁寧に確認し、低位舌の有無を総合的に評価します。

また、お子さんがリラックスして受けられるよう、

カウンセリング形式でチェックを進めるのも特徴です。

ここでは、ご家庭でできる簡単なセルフチェックと、

歯科医院での診断ポイント、そして当院の診療フローについてご紹介します。

低位舌は専門的な検査がなくても、日常の観察である程度のサインを見つけることができます。

ご家庭でお子さんと一緒に、次のポイントをチェックしてみましょう。

🔸 舌の位置

🔸 歯の裏の跡

🔸 口呼吸の有無

🔸 姿勢・表情

一つでも当てはまる場合は、歯科医院での口腔機能チェックを受けてみることをおすすめします。

歯科医院では、低位舌の有無を判断するために、

舌や口まわりの筋肉の働き・呼吸・噛み合わせなどを多角的に確認します。

見た目の歯並びだけでなく、舌の動き方や姿勢、呼吸のパターンまでチェックするのが特徴です。

主な診断ポイントは次のとおりです。

🔸 舌筋力の評価

舌を上あごに押しつける力や、飲み込むときの舌の動きを観察します。

専用の計測器を使って舌圧(ぜつあつ)を測定することもあり、

舌の筋力が十分かどうかを数値で確認できます。

🔸 口腔筋機能の確認

舌・頬・唇の動きがバランスよく連携しているかを見ます。

発音や嚥下時のクセ(舌が前に出る、唇が強く閉じるなど)がある場合、

低位舌と関連していることが多いです。

🔸 気道や呼吸状態の観察

鼻呼吸がしっかりできているか、いびきや口呼吸の兆候がないかをチェックします。

必要に応じて耳鼻科との連携を行い、気道の狭さや鼻づまりが影響していないかを確認します。

🔸 噛み合わせ・歯列の状態

開咬や出っ歯などの歯並びの乱れ、あごの成長方向を確認します。

これらは舌の位置と密接に関わるため、矯正治療と並行して舌機能の改善を行うケースもあります。

これらの評価を通じて、原因を特定し、お子さんに合った改善計画を立てていきます。

当院では、低位舌の症状に気づいた親御さんが安心して相談できるよう、

カウンセリングからトレーニング・矯正までを一貫してサポートしています。

初診では、いきなり治療に入ることはせず、お子さんの状態を丁寧にヒアリングしながら、

舌や呼吸の特徴を確認します。

🔸 1. 無料カウンセリング・問診

まずは親御さんから「気になる症状」や「普段の生活習慣」を伺います。

この段階で、舌の位置や口の開きぐせ、姿勢などを一緒に観察し、低位舌のサインを確認します。

🔸 2. 口腔機能・矯正検査

必要に応じて、舌圧(舌の力)測定、呼吸チェック、歯列や噛み合わせの模型分析などを行います。

矯正治療が必要な場合でも、舌の動きや筋バランスを整えることで、

より自然な歯並び改善が期待できます。

🔸 3. MFT(口腔筋機能療法)の実施

専用のトレーニングシートや鏡を使いながら、舌や唇、頬の筋肉を鍛えるMFTを行います。

自宅での練習法も丁寧に指導し、楽しく続けられるようサポートします。

🔸 4. フォローアップ

数週間〜数か月ごとに経過をチェックし、舌の位置・呼吸・歯並びの変化を確認。

必要に応じて矯正治療との併用も行い、成長期のあご発達をサポートします。

親御さんにとっても、今後の成長の見通しが立てやすくなるよう、

写真や模型を使ってわかりやすく説明しています。

低位舌は「癖」や「筋力のアンバランス」から起こるため、

正しい使い方を覚えれば改善が可能です。

特に成長期の子どもは、舌やあごの発達が進んでいる最中なので、

早めに取り組むことで自然な形で機能を整えやすくなります。

当院では、口腔筋機能療法(MFT)を中心に、姿勢や呼吸の改善、

必要に応じた矯正治療を組み合わせながら、舌の正しい位置を取り戻すサポートを行っています。

ここでは、実際にどのような方法で改善を進めていくのか、段階ごとにご紹介します。

MFT(口腔筋機能療法)は、舌や唇・頬などの筋肉をバランスよく鍛え、

正しい舌の位置と動きを身につけるトレーニングです。

低位舌の根本的な改善には欠かせない方法で、

当院でも多くのお子さんがこのトレーニングを通して「自然に鼻で呼吸できる」

「発音がはっきりする」「歯並びが安定する」といった変化を感じています。

🔸 トレーニングの目的

🔸 トレーニング内容

トレーナーや鏡を使いながら、舌を上あごに吸いつける

・口角を引き上げる・鼻呼吸を意識するなど、短時間の練習を繰り返します。

一度に難しいことを行うのではなく、1日5分程度から無理なく続けられる内容で構成されています。

🔸 ご家庭でのサポート

MFTは「続けること」が最も大切です。

当院では、宿題カードや動画教材を活用し、親御さんが自宅でお子さんをサポートできるよう工夫しています。

MFTによって舌の位置が安定すると、自然と口呼吸が減り、

矯正治療の効果を長持ちさせる効果も期待できます。

低位舌が続くと、舌の圧力バランスが崩れ、歯並びや噛み合わせにも大きな影響を与えます。

このような場合、舌のトレーニングだけでなく、

矯正治療と組み合わせて根本的に改善することが大切です。

🔸 舌の位置と歯並びの関係

歯は常に「舌の内側からの力」と「唇・頬の外側からの力」のバランスで並んでいます。

そのため、舌が低い位置にあると歯が内側に倒れたり、逆に押し出されたりすることがあります。

🔸 矯正との併用メリット

当院では、MFTと矯正治療を併用することで、

これにより、矯正後の後戻りを防ぎ、長期的に安定した噛み合わせを維持できるようになります。

🔸 成長期だからこそできるサポート

成長期の子どもは、あごや顔の骨格が柔軟なため、

舌の使い方を改善することで自然な成長誘導が可能です。

早い段階での矯正相談が、将来の大がかりな治療を防ぐ第一歩にもつながります。

低位舌の改善には、トレーニングだけでなく、

日常生活の中での「クセ」を整えることが欠かせません。

舌が正しい位置に収まらない背景には、口呼吸や姿勢の乱れ、

食事の習慣など、生活の中で身についた無意識の動きが関係しているからです。

🔸 鼻呼吸の習慣化

鼻呼吸は、舌を自然に上あごへ持ち上げるための基本です。

普段から鼻づまりがある場合は、耳鼻科での治療やアレルギー対策と並行して、

「口を閉じて鼻で呼吸する」練習を続けましょう。

当院では、口を閉じる筋肉(口輪筋)を鍛えるための簡単なストレッチや、

鼻呼吸を促すトレーニングも指導しています。

🔸 姿勢の改善

スマートフォンやタブレットの使用で頭が前に出る「スマホ首」は、舌が下がる原因のひとつです。

座る姿勢や勉強中の姿勢を見直し、背すじを伸ばし、あごを引く姿勢を

意識させるだけでも舌の位置が安定します。

🔸 食事習慣の見直し

やわらかい食べ物が多いと、舌や頬、あごの筋肉が十分に発達しません。

よく噛む食事(例:野菜スティック・おにぎり・するめなど)を意識的に取り入れることが、

自然な舌の動きを促す訓練になります。

🔸 家でできる舌トレーニングの継続

毎日の生活の中で、遊び感覚でできる簡単なトレーニングを習慣化することが大切です。

低位舌の改善は、毎日少しずつでも続けることが大切です。

ここでは、ご家庭でもお子さんと一緒に取り組める、

楽しく簡単な舌のトレーニングを3つご紹介します。

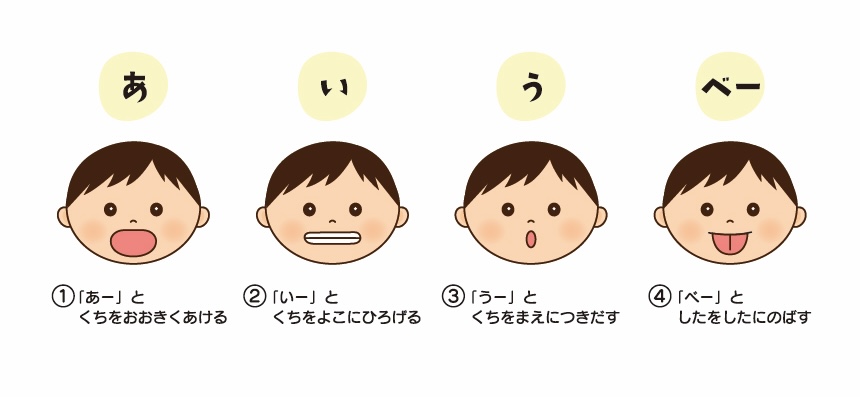

🔸 ① あいうべ体操

→ 舌と口まわりの筋肉をバランスよく使うことで、鼻呼吸の促進と表情筋の発達にもつながります。

🔸 ② 舌ポッピング(ポンッ体操)

→ 舌の吸着力がつき、自然に上あごに収まる位置を覚えられるトレーニングです。

🔸 ③ ガムトレ(噛む+舌の動き練習)

→ 咀嚼筋と舌筋を同時に鍛え、正しい嚥下(飲み込み)動作のサポートになります。

低位舌の改善は、焦らずコツコツと続けることが大切です。

ところが、ネット情報などから「自然に治る」「トレーニングだけで十分」

といった誤解を持たれることも少なくありません。

実際には、舌・呼吸・噛み合わせ・姿勢が複雑に関係しているため、

自己流の方法ではかえって正しい機能が身につかない場合もあります。

また、成長期のお子さんの場合は、早い段階で適切なサポートを受けるほど、

改善のスピードも結果も良好です。

ここでは、保護者の方が特に誤解しやすい3つのポイントを解説します。

「そのうち成長すれば自然に治るのでは?」と考える親御さんは少なくありません。

しかし、低位舌は放っておくとクセとして定着し、改善が難しくなることが多いのです。

舌が下がったままの状態が続くと、上あごの成長が抑えられ、

歯並びや噛み合わせの乱れにつながります。

さらに、口呼吸が習慣化することで、虫歯や歯肉炎、いびき、集中力の低下など、

日常生活の質にも影響を及ぼします。

成長期のあごや筋肉は発達途中にあるため、正しい舌の使い方を早めに身につけることが重要です。

当院では、発達段階に合わせたMFTや姿勢指導を行い、「今のうちから整える」サポートをしています。

MFT(口腔筋機能療法)は、舌や口まわりの筋肉を鍛えて正しい使い方を覚える、

とても有効な方法です。

しかし、すでに歯並びやあごの形に影響が出ている場合、

トレーニングだけでは十分に整わないこともあります。

舌の位置が低いまま歯が動いてしまっていると、

歯列や骨格のバランスそのものが変化している可能性があります。

このような場合は、矯正治療と並行してMFTを行うことで、歯を動かす力と舌の使い方を連動させ、

安定した結果を得ることができます。

実際、MFTで舌の位置が改善しても、歯並びが崩れたままでは再発のリスクが高まります。

そのため、当院では「矯正+舌トレーニング」を組み合わせ、

機能と形の両方を整えるアプローチを大切にしています。

「もう大人だから、今さら舌の位置は治らないのでは?」と不安に思う方もいますが、

年齢に関係なく改善は可能です。

確かに、成長期の子どものように骨格の発達を直接促すことは難しくなりますが、

舌や口まわりの筋肉は大人でも鍛えることができます。

実際、成人の方でもMFT(口腔筋機能療法)を続けることで、

大切なのは「遅いから」とあきらめず、今の状態に合わせた方法を選ぶこと。

お子さんの治療をきっかけに、親御さん自身が一緒に舌トレーニングを始めるケースも多く、

家族で取り組むことでモチベーションが続きやすくなります。

「低位舌」は一見すると小さな口の中の問題に思えるかもしれません。

しかし実際には、歯並び・呼吸・姿勢・発音・睡眠といった、

子どもの健やかな成長に深く関わる大切な要素です。

舌の位置を正しく整えることは、見た目の美しさだけでなく、

体の機能全体を健やかに保つ基盤づくりにつながります。

成長期の今こそ、舌や呼吸、姿勢を見直す絶好のタイミングです。

当院では、MFT(口腔筋機能療法)や矯正治療を組み合わせ、

お子さん一人ひとりの発達段階に合わせたサポートを行っています。

気になる症状がある方、あるいは「うちの子ももしかして?」と思われた方は、

まずはお気軽にカウンセリングにお越しください。

舌の位置を整えることは、

お子さんの“未来の笑顔”を守る小さな一歩です。

マウスピース矯正専門アドバイザーけんたろう

これまでに500名以上の患者様の矯正相談を担当。

実際に自身もマウスピース矯正を行なっており、

矯正治療に関する知識はもちろん、自身の経験ももとに患者様の視点で、

おひとりおひとりに合った治療を一緒に考えさせて頂く役割です。

矯正のご相談では、お口のお悩みやご希望など時間を十分にお取りしてお伺いします。

今までの歯科治療での不安や、なかなか先生に言いにくいことなどもお話して頂けたらと思います。

患者様の「不安」を「安心」にできるよう、わかりやすく丁寧にご説明させていただきます。

https://www.instagram.com/mouthpiece_kentaro?igsh=YWE5MHRpZHl4eGl5&utm_source=qr